この記事の監修者

医学博士 大塚 亮

2025.05.21

【お医者さんのコラム】朝ごはん、抜いていませんか?実はそれ、ダイエットの落とし穴かも!

「朝は時間がないからコーヒーだけ」

「朝食を抜けばカロリーが減って痩せやすいはず」

こんなふうに、朝ごはんを“ダイエットの敵”のように思っている方は意外と多いのではないでしょうか。

でも実は、それが太りやすい体質になる原因かもしれません。

「朝はお腹がすかない」「少しでも寝ていたい」そんな声もよく聞きますが、朝食を抜く生活が続くと体にはある変化が起きています。

今回は、朝ごはんと血糖値の意外な関係を解説し、食べるメリットとおすすめレシピをご紹介します。

なぜ朝食を抜くと太りやすくなるの?

朝食を抜くと、体は長時間エネルギー不足の状態が続きます。その結果、次の食事で血糖値が急激に上がりやすくなってしまいます。

糖質は消化されるとブドウ糖に分解され、血液中に放出されます。これが「血糖値」です。通常は、食後に緩やかに上昇し、徐々に下がっていくのが理想的です。

ところが朝を抜くと、空腹状態が長く続いた体に糖が一気に流れ込むため、血糖値が急上昇します。

この急上昇を抑えようとして、体は「インスリン」というホルモンを大量に分泌。インスリンは血糖値を下げるだけでなく、余分なブドウ糖を脂肪として蓄える働きもあります。

つまり、血糖値が大きく上下する「血糖値スパイク」が起こるとインスリンも多く分泌され、脂肪がためこまれやすくなるのです。

もう「カロリー」には縛られない!新しいダイエットの考え方

ここまで読んで、「血糖値を安定させることが太りにくさにつながるんだな」と感じていただけたのではないでしょうか。

「ダイエット=カロリー制限」と思われがちですが、そもそもカロリーとは、物質が燃焼したときに出るエネルギー量のこと。私たちの体の中で食べ物が“燃える”わけではありませんよね。

つまり、カロリーはあくまで物理的な熱量を示す指標にすぎず、それだけで「太る・痩せる」を語るのは少しナンセンスかもしれません。

実際には、何を・いつ・どう食べるかが大切。とくに血糖値の上昇がゆるやかな食事は、インスリンの分泌を抑え、脂肪をため込みにくくしてくれます。

毎日イキイキ!1日の血糖値を安定させる朝食のコツ

「朝はとりあえず何か食べればOK」と思っていませんか?

でも、ただ食べるだけでは不十分。“何を食べるか”“どの順番で食べるか”が実はとても大切なんです。

たとえば、甘いパンやジュースなど糖質中心の朝食は血糖値を急上昇させ、その後急降下。こうなると空腹感やだるさが出やすく、間食やドカ食いにつながることもあります。

血糖値スパイクを防ぐには、食物繊維をたっぷり含むバランスのよい朝ごはんを。朝にしっかり食物繊維をとると、血糖値の上昇がゆるやかになり、その効果は昼食後まで続きます。これは「セカンドミール効果」と呼ばれ、糖質の吸収をコントロールしてくれるんです。

忙しいお昼は、つい糖質中心の食事に偏りがち。でも、朝に食物繊維をとっておけば、血糖値の急上昇を抑えることができます。

【時短レシピ】5分で作れるおすすめ朝ごはん

ここでは、忙しい朝でも洗い物が少なく・簡単に作れるレシピを3つご紹介します!

ぜひ1品ずつでも取り入れてみてくださいね。

【食物繊維3.3g】とろけるチーズがアクセント「スープの素で作るパングラタン」

身近な食材がグラタンに変身♪コーンスープの優しい味わいがパンにじゅわっとしみ込んで朝からエネルギーが湧いてくる1品です。

【食物繊維1.8g】レンジで簡単「さば缶とキャベツのレンジ蒸し」

材料を耐熱容器に入れたら、あとはレンジにお任せ!

たんぱく質13.3g&糖質5.4gなので、食べ応えも栄養もばっちりの1品です。

【食物繊維5.0g】材料混ぜてすぐ完成!「オクラ納豆キムチ」

納豆とキムチのダブルの発酵パワーにオクラが加われば、お腹の中から元気になること間違いなし!

オクラはゆでたものを作り置きしたり、市販の冷凍刻みオクラを使ってもOKです。

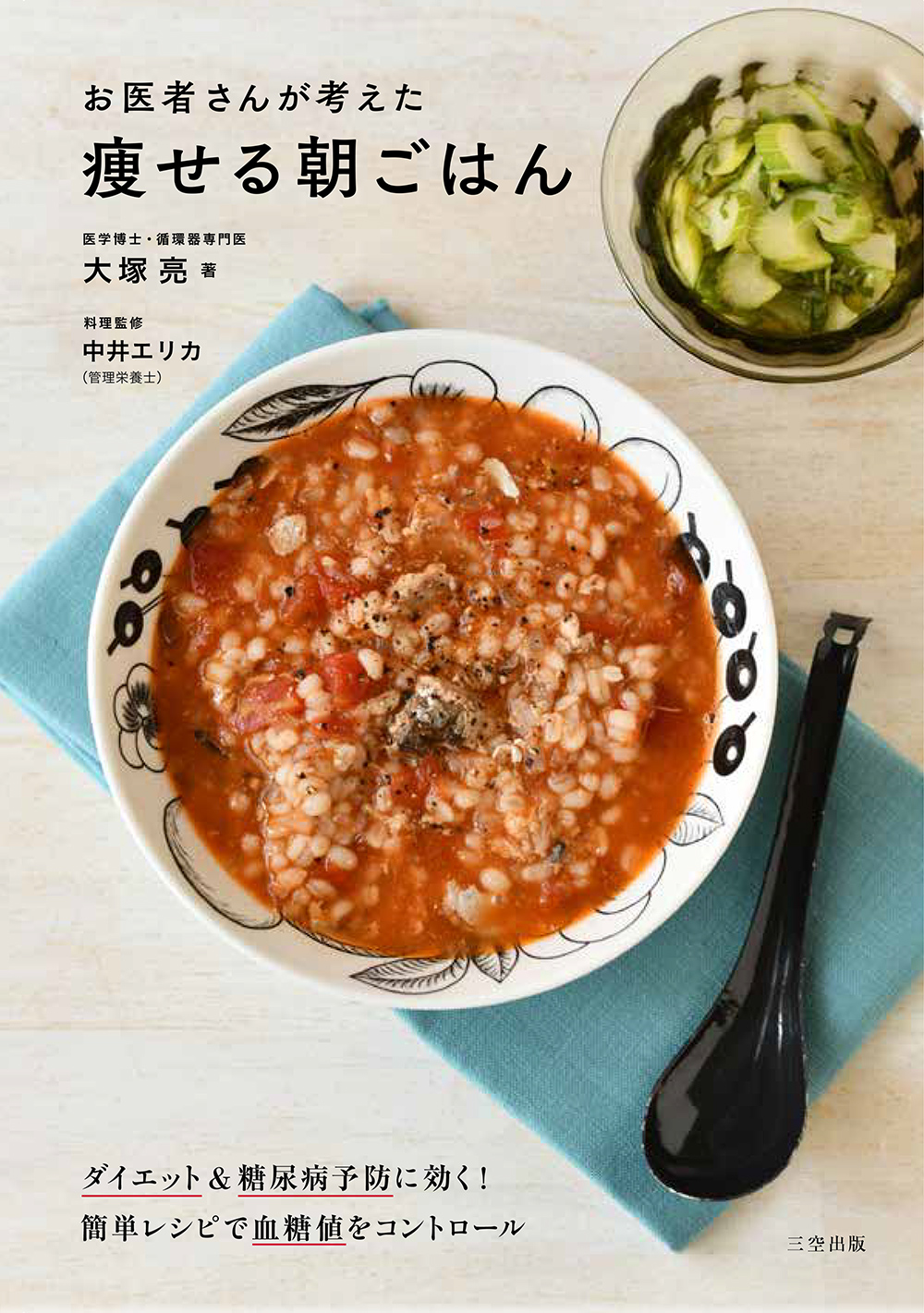

関連書籍

お医者さんが考えた痩せる朝ごはん

【ダイエットの新常識】朝食をしっかり取ることで、1日の血糖値をコントロール!

忙しい朝でもパパっと作れるレシピ71品掲載。現役医師によるダイエットのコツや太るメカニズムの解説つき。

この記事の監修者

医学博士

大塚 亮

おおつか医院院長。医学博士。循環器専門医。

オーソモレキュラー・ニュートリションドクター(OND)認定医。大阪市立大学医学部附属病院循環器内科、ニューヨーク州 Columbia University Irving Medical Center, NewYork–Presbyterian Hospital、西宮渡辺心臓脳・血管センター勤務を経て、おおつか医院院長に就任。日本内科学会・日本循環器学会・日本抗加齢医学会に所属。

記事に関連するタグ

記事に関連するタグ

同じカテゴリーのコラム

人気のコラムランキング